ジムやボルダリングを始めてみたけれど、見た目や体つきがどう変わるか不安という男性は多いはずです。

腕や背中が太くなるのか、指や体脂肪はどう変わるのか、体重と見た目の差に悩む声はよく聞かれます。

この記事では男性が実際に経験する部位別の変化と、変化を最大化する練習・食事・ケア方法を分かりやすく示します。

上半身・前腕・背筋・下半身ごとの特徴や、効果的なトレーニングメニュー、栄養戦略、怪我予防までを網羅します。

まずは一般的な変化パターンから、具体的な練習プランへと順に解説していきますので続きをご覧ください。

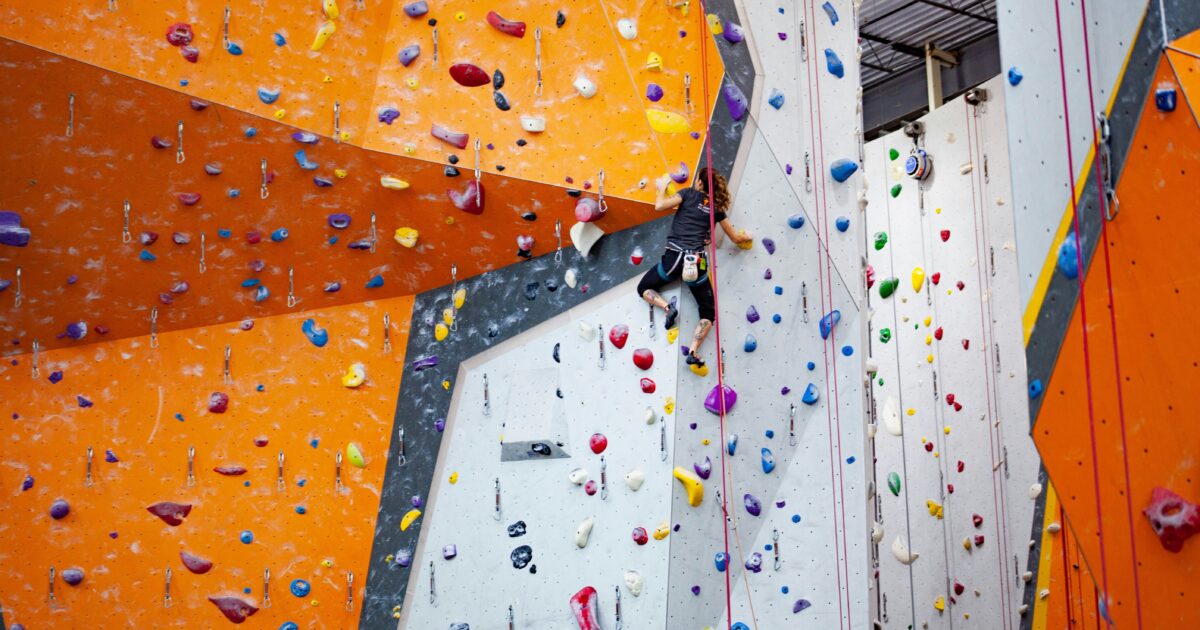

ボルダリングによる体型変化と男性のための実践ポイント

ボルダリングは全身を使うスポーツで、見た目の変化がわかりやすく現れます。

筋肉のつき方や体脂肪の落ち方が部位によって異なるため、狙った体型に近づけるための工夫が必要です。

上半身の変化

ボルダリングを続けると肩回りや胸筋に程よい筋張りが出て、力強い印象になります。

特にルートで上体を保持する動作が多いため、三角筋の前部と胸筋上部が目立ちやすくなります。

見た目を大きく変えたい場合は、週に2回程度の高強度セッションと補助的なプッシュ種目を取り入れると効果的です。

前腕と指の発達

前腕は最も顕著に変化する部位で、握力と持久力が向上します。

指の腱や靭帯も強くなり、ホールドをつかむ力が増すため見た目に筋張りが出やすくなります。

ただし、急激に負荷を増やすと腱や指を痛めるリスクが高まるため、漸進的な負荷増加を心がけてください。

背筋の発達

背中の筋肉はV字のシルエットを作る重要な部分で、ラットや広背筋が発達します。

引きつける力が必要な動きが多いため、背筋の厚みと幅が増して見た目のバランスが良くなります。

懸垂やスカプラトレーニングを併用すると、より効率的に背筋を強化できます。

下半身の変化

ボルダリングは下半身の筋量を劇的に増やす種目ではありませんが、安定性と柔軟性は確実に向上します。

- 筋力の向上

- 柔軟性の改善

- 筋肉の引き締まり

- バランス能力の向上

クライミング特有のフットワークを意識することで、脚の無駄な肥大を抑えつつ機能的な筋肉を育てられます。

体脂肪率の推移

初期は全身の代謝が上がるため、比較的早く体脂肪が落ちます。

その後は筋肉が増えることで体重が変わりにくくなることがありますが、見た目は引き締まって見えます。

| 期間 | 目安 |

|---|---|

| 開始時 | 20%前後 |

| 3ヶ月 | 約17% |

| 6ヶ月 | 約15% |

数値はあくまで目安で、食事管理やトレーニング頻度によって変わります。

姿勢と体幹の変化

継続することで姿勢が改善し、猫背が目立たなくなる方が多いです。

体幹が安定するため、立ち姿や歩き方に自信が出てきます。

プランクやサイドプランクを取り入れることで、より早く姿勢改善が期待できます。

体重と見た目の違い

体重計の数値がほとんど変わらなくても、筋肉の増加で体の線がシャープになります。

見た目重視なら体脂肪率とウエストの寸法を確認することをおすすめします。

定期的な写真記録と測定で、数値と見た目の差を把握して調整してください。

部位別の具体的な変化

ボルダリングを続けると、部位ごとに見た目と機能の変化が現れます。

ここでは前腕、上腕、背中、腹筋、脚部、肩の順に、男性に多く見られる変化を具体的に解説します。

前腕

最も顕著に変わるのが前腕で、握力と持久力の向上に伴って筋肉が盛り上がります。

血管が浮き出しやすくなり、筋繊維の輪郭がはっきりする方が多いです。

指先や指の付け根の筋力が強くなるため、日常的な物をつまむ力も増します。

- 筋肉の肥大

- 静脈の浮き出し

- 握力の向上

- 腱の硬化傾向

上腕

上腕二頭筋と三頭筋は、直接的な負荷が絶え間なくかかるため引き締まってきます。

特に引き付け動作が多いので、二頭筋のラインが強調されることが多いです。

ただし、パンプしやすい一方でサイズアップは前腕ほど顕著ではない場合があります。

背中

背筋群は姿勢制御と体重支持に深く関わるため、見た目の変化と機能向上が両立します。

広背筋や僧帽筋上部の発達でV字シルエットが出やすくなります。

| 部位 | 典型的な変化 |

|---|---|

| 広背筋 | 幅の増加 V字シルエット |

| 僧帽筋 | 盛り上がり 首回りの厚み |

| 脊柱起立筋 | 姿勢保持力の向上 腰まわりの安定感 |

腹筋

腹筋は直接の負荷よりも体幹の安定化で変化が出やすく、特に内腹斜筋や腹横筋が強くなります。

見た目のシックスパック化は体脂肪率に依存しますが、引き締まりは確実に出ます。

クライミング特有の捻り動作で、横腹のラインが強調される方が多いです。

脚部

スクランチやヒールフックなどで脚の使い方が多彩なため、太もも前後やふくらはぎの筋肉がバランス良く発達します。

ただし、上半身の比重が大きいため、脚が極端に太くなることは稀です。

フォーム改善やフットワークの向上で、筋肉の締まりと持久力が増します。

肩

肩は多方向に負荷がかかる部位で、回旋筋群と三角筋が強化されます。

前方の丸まりが改善して、胸と背中の連動が良くなると印象が大きく変わります。

同時に柔軟性が重要で、可動域を保ちながら強化することが見た目改善の鍵になります。

変化を最大化する練習メニュー

ボルダリングで見た目と機能を同時に変えたい男性に向けて、重点的に取り組むべき練習メニューを整理します。

指力、パワー、コア、テクニック、下半身の五つをバランスよく鍛えることが重要です。

以下は週ごとの組み立て例や種目ごとの狙いを含めた具体的な方法です。

指力持久トレーニング

持久力のある指は長時間のムーブや高難度の連続で差を生みます。

週に2回程度、短時間で集中したセッションを入れると効果的です。

取り組み方は負荷をやや抑えた反復保持を基本とし、回復を意識して行ってください。

- ハングボード 10秒保持×6本 休憩30秒

- ラップボード連続クリンプ 20秒×4本 休憩1分

- スラブ壁での連続ルート 4本連続

- インターバル懸垂 8回×3セット

パワー系短時間インターバル

爆発的な引きとダイナミックなムーブを作るために、短時間高強度のインターバルを導入します。

週に1〜2回、十分なウォームアップの後に行ってください。

| 種目 | 内容 | 目安 |

|---|---|---|

| デッドポイント | 短距離全力 | 5回×3セット |

| 動的一手 | 踏み替え強化 | 6回×4セット |

| パワープルアップ | 胸高まで | 3回×5セット |

コア強化メニュー

コアが安定するとムーブの効率が上がり、疲れにくくなります。

ボルダリング固有の姿勢を作るために、回旋と前後の安定を同時に鍛えてください。

Lシットやフロントプランクの持続、ドラゴンフラッグの進行が有効です。

週に3回、短時間で高頻度に取り入れると体幹の習慣化につながります。

テクニック反復練習

筋力だけでなく動作の精度を上げることが見た目以上に成果を左右します。

足使い、重心移動、フットワークを意識して同じムーブを繰り返してください。

ルートを分解して部分練習を行い、苦手なムーブを重点的に反復することを推奨します。

下半身負荷トレーニング

意外に思われますが、脚の使い方が上半身の負担を減らし、体型のバランスを作ります。

スクワットやランジで筋力をつけつつ、片脚バランスで安定性も高めてください。

重い負荷を扱うよりも、動きの質を重視したコントロール系を週2回行うと効果的です。

食事で調整する体型戦略

ボルダリングで望む体型をつくるには、トレーニングだけでなく食事の調整が重要です。

筋肉の成長と体脂肪の減少は食事の質と量で大きく左右されます。

ここでは実践しやすい指標と具体的な配分、サプリ活用法まで幅広く解説します。

タンパク質摂取量目安

ボルダリングで筋肉を維持しつつパフォーマンスを高めるには、体重あたりのタンパク質摂取量を目安にするのがわかりやすいです。

目的別に目安を整理すると、日々の計画が立てやすくなります。

| 目的 | 推奨量 |

|---|---|

| 維持 | 1.2 g/kg |

| 筋肥大 | 1.6 g/kg |

| 減量中 | 2.0 g/kg |

例えば体重70kgの方なら筋肥大目安はおよそ112gのタンパク質が目標になります。

一括で大量に摂るより、朝昼晩とトレーニング後に分けて摂取するのが吸収面で効果的です。

カロリー調整

体型を変える基本はカロリー収支の管理にあります。

筋肉を増やしたいときはわずかな過剰カロリー、脂肪を落としたいときは緩やかな制限が原則です。

急激なカロリー制限は筋肉量の減少を招くため、週あたりの体重変化を見ながら調整してください。

目安としては増量でプラス200〜300kcal、減量でマイナス300〜500kcal程度が無理が少ないです。

炭水化物の配分

炭水化物はクライミングの高強度な動きを支える主要なエネルギー源です。

トレーニング前後に多めに配分すると集中力と回復が改善します。

練習日の朝と練習直前は消化の良い炭水化物を選んでください。

総量はトレーニング頻度と強度に合わせて増減させるとよいです。

脂質の役割

脂質はホルモン合成や長時間のエネルギー供給で重要な役割を果たします。

良質な脂を適量取り入れることでテストステロンなどのホルモンバランスが整いやすくなります。

オメガ3系の脂肪酸は炎症を抑える効果が期待でき、回復促進に寄与します。

全カロリーのうち20〜30%を目安に脂質を確保するとバランスが取りやすいです。

サプリメント活用

食事で不足しがちな栄養を補助するのがサプリメントの本来の役割です。

しかし、サプリだけに頼らず、まずは食事で基礎を作ることを優先してください。

- ホエイプロテイン

- クレアチン

- ビタミンD

- オメガ3

- マルチビタミン

上記はボルダリングの強度と回復を支える代表的なものです。

使用する際は用量を守り、持病がある場合は医師に相談してください。

怪我予防と回復で体型悪化を防ぐ

ボルダリングでの体型変化を良いものに保つためには、怪我の予防と適切な回復が不可欠です。

小さな違和感を放置すると、パフォーマンス低下や筋量減少につながりやすいです。

ここでは指、肩、炎症管理、そして睡眠面から具体的に対策を紹介します。

指の腱ケア

指の腱はクライミング特有の負担を受けやすく、無理な負荷で急速に痛めることがあります。

ウォームアップは必須で、軽いストレッチと低負荷のハングで血流を促すことが大切です。

ホームケアと予防策を日常に組み込むと、慢性的な腱障害を減らせます。

- 軽めのハング

- バンドによる伸筋トレーニング

- フィンガーボールでのマッサージ

- 徐々に負荷を上げるハングボードプロトコル

- テーピングでのサポート

ハングボードは頻度と強度を管理して使うことが重要です。

具体的には週に2〜3回、セットは短めにして回復日を挟む方法が安全です。

痛みが鋭い場合は無理に続けないで、専門家に相談することをおすすめします。

肩の動的ウォームアップ

肩は複合関節で、動的な準備運動で可動性と安定性を同時に高める必要があります。

クライミング前には5〜10分の動的ウォームアップを行うと怪我のリスクが下がります。

おすすめの内容はバンドを使ったローイング系の運動やプランク、肩甲骨のリトラクションです。

回数は軽い負荷で15〜20回を目安にして、動きの質を重視してください。

毎回同じルーティンを続けるより、疲労度や課題に応じて変化をつけると良いです。

アイシングと炎症管理

初期の炎症管理は回復を早め、二次的な筋肉や腱の負担を減らします。

受傷直後の48〜72時間は冷却が有効で、炎症のコントロールにつながります。

その後は徐々に温めて血流を促し、組織修復を助けることが大切です。

| 症状 | 初期対応 | 次のステップ |

|---|---|---|

| 腫れ | アイシング | 医師受診検討 |

| 鋭い痛み | 安静 | 画像診断 |

| 違和感のみ | 軽負荷で様子見 | 段階的負荷増加 |

消炎鎮痛剤は短期での使用に留め、自己判断での長期使用は避けてください。

炎症が続く場合は、早めに整形外科やスポーツ医に相談することをおすすめします。

睡眠と疲労回復

良質な睡眠は筋肉合成と神経系の回復を支えるため、体型維持に直結します。

成人は目安として一晩に7〜9時間の睡眠を確保することが望ましいです。

就寝前にカフェインを避け、就寝リズムを整える習慣を持つと回復効率が上がります。

また、定期的なデロード週を挟むことで慢性的な疲労をリセットできます。

短時間の昼寝や軽めの有酸素運動も、疲労回復を促す良い手段です。

自身の疲労サインは日々変わるので、データや感覚を合わせて調整してください。

長期的な体型維持とトレーニング計画

ボルダリングで得た体型を長く保つには、目的に応じた計画と継続が欠かせません。

3ヶ月を一区切りにして、強度重視の期間と技術・回復を重視する期間を入れ替えると効果的です。

週の組み立ては、パワー系セッション2回、持久系1回、補強と可動域トレを1〜2回、休息日を必ず確保してください。

栄養はタンパク質を中心に、トレーニング負荷に合わせてカロリーを微調整します。

定期的に指力や体脂肪を記録して、負荷や休養を見直す習慣をつけてください。

故障予防のためのルーティンと良質な睡眠は、見た目と実力の両方を支えます。