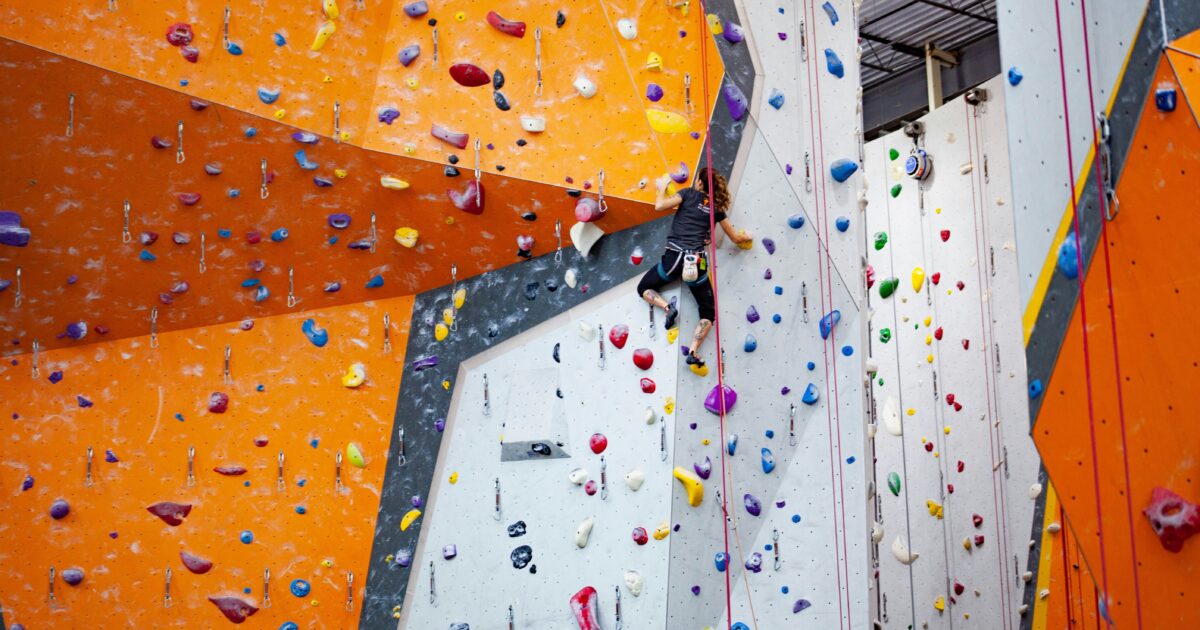

指先がすぐ疲れる、進歩が停滞しているなど、ボルダリングに取り組むうちに感じる不満は多いですよね。

原因は目標設定の曖昧さやトレーニングの偏り、回復不足などさまざまですが、対処法がわからず迷う人が多いです。

この記事ではボルダリングトレーニングで短期的に効率よく保持力と体幹を伸ばし、怪我を防ぎながら強くなる具体的なプランを提示します。

目標設定・頻度・強度、保持力メニュー、体幹、技術練習、ケアと継続のコツまで段階的に解説します。

まずは現状評価の方法から始めて、あなたに合ったトレーニング計画を作る手順を次で詳しく見ていきましょう。

ボルダリングトレーニングの進め方

効率よく強くなるためには、計画的なアプローチが欠かせません。

ここでは目標設定から記録管理まで、実践しやすい進め方を具体的に解説します。

目標設定

まずは達成したいグレードや技術を明確に定めてください。

短期目標と長期目標を分け、短期は1か月以内、長期は6か月から1年とすると管理しやすくなります。

数値化できる目標を入れると進捗が見えやすく、モチベーション維持にもつながります。

現状評価

現在の登れるグレード、保持時間、課題での失敗パターンを記録してください。

ビデオを撮影してフォームやムーブを客観的に確認することをおすすめします。

指や肩の痛みの有無も評価に入れて、無理のない計画を立てましょう。

トレーニング頻度

経験や目標によって適切な頻度は変わりますので、無理のない回数を基準にしてください。

| 経験レベル | 週の目安セッション数 |

|---|---|

| 初心者 | 週2回から3回 |

| 中級者 | 週3回から4回 |

| 上級者 | 週4回以上 |

強度が高いセッションの後は必ず休息日を設けてください。

トレーニング強度

トレーニングは質と量のバランスが重要で、ただ登ればよいわけではありません。

力をつけたいときは短時間高強度、持久力を伸ばしたいときは長時間低強度を意識してください。

週ごとに強度を変えるピリオダイゼーションも効果的です。

ウォームアップ

ウォームアップは怪我予防とパフォーマンス向上に直結します。

以下の流れを参考に、必ず身体を温めてから本番のトレーニングに入ってください。

- 軽い有酸素運動 5分

- ダイナミックストレッチ 5分

- 指と前腕の軽いほぐし 3分

- 易しい課題での動作確認 10分

慌てずに段階を踏むことで、強度の高い動きを安全に行えます。

クールダウン

トレーニング後は筋肉の緊張をほぐし、疲労をためないようにしてください。

軽いストレッチや深呼吸を取り入れると回復が早まります。

回復法

睡眠、栄養、アクティブリカバリーの3要素を意識してください。

特にタンパク質と炭水化物を適切に摂ることで筋力回復が促進されます。

アイシングや軽いマッサージは炎症の軽減に役立ちますが、過度な処置は逆効果になり得ますので注意してください。

記録管理

日々のセッション内容、感じた疲労度、達成したムーブをログに残しましょう。

ビフォーアフターの動画や保持時間の数値があると、改善点が把握しやすくなります。

定期的に振り返りを行い、目標やプランを柔軟に修正していくことが大切です。

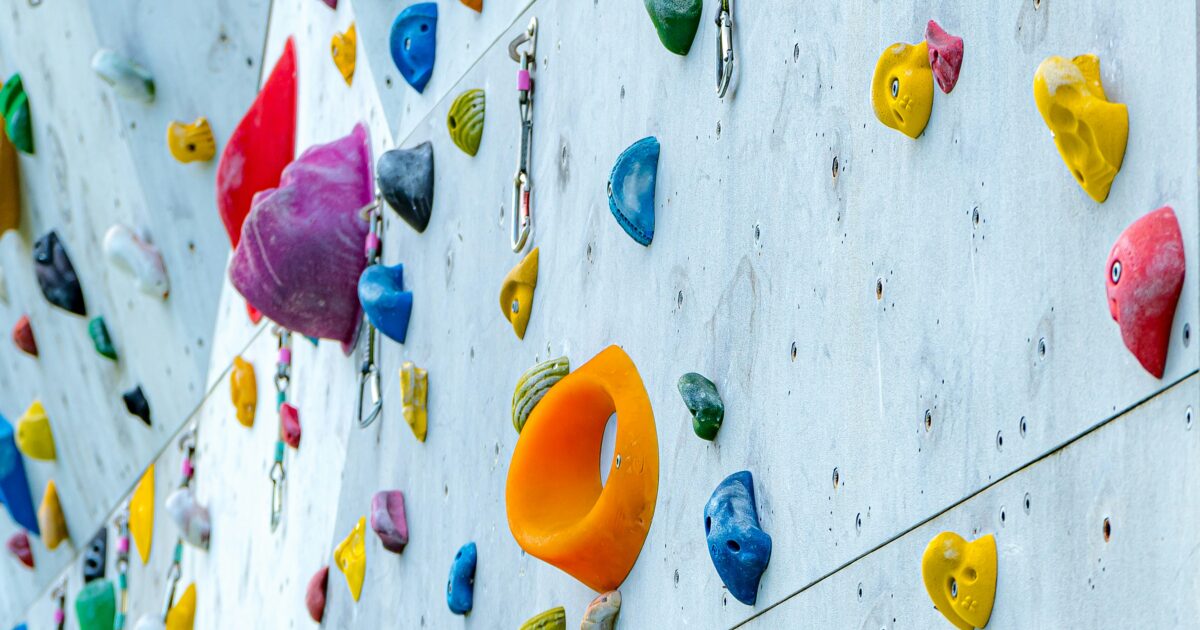

保持力を高めるメニュー

保持力はボルダリングで最も重要な要素の一つであり、攻略できる課題の幅を広げます。

ここでは実践的なメニューを種目ごとに分かりやすく紹介します。

フィンガーボードハング

フィンガーボードは指先や前腕の強化に直結するトレーニング機器です。

正しいフォームと段階的な負荷設定が怪我の予防と効率的な強化には不可欠です。

| レベル | 目安 |

|---|---|

| 初心者 | 5秒ハング 5セット |

| 中級者 | 10秒ハング 6セット |

| 上級者 | 15秒ハング 8セット |

掛け始めは大きめのエッジやスローパーを使い、徐々に狭いポケットや薄いエッジに移行してください。

セット間のインターバルは3分前後を目安にし、疲労でフォームが崩れたら中断することを勧めます。

アイソメトリック保持

アイソメトリック保持は静止した状態で筋肉を鍛える方法で、伸張や収縮を伴わないため関節に優しいです。

具体的には、手をかけた位置で数秒間しっかり保持し、感覚と筋力の両方を磨きます。

角度やホールド形状を変えながら行うと、実戦に近い適応が期待できます。

片手保持

片手保持は非常に負荷が高く、指と肩へのストレスが大きいです。

最初はアシストバンドやもう一方の手で軽く支える形から始め、徐々に負荷を外していきます。

痛みや違和感が出た場合は直ちに中止し、回復期間を優先してください。

キャンパシング

キャンパスボードを用いたトレーニングはダイナミックな保持力と爆発的な引きに有効です。

- 短距離ランジ練習

- 片手キャッチ練習

- 連続キャンパス

- リスク管理とマット設置

安全確保を最優先にして、最初は低い高さと短い動作でフォームを固めてください。

徐々に距離や高さを伸ばし、確実に着地できる技術を身につけることが重要です。

デッドポイント練習

デッドポイントは一瞬の保持と瞬発的な引きによりホールドを取る技術です。

スローモーションでムーブを分解し、最後の一瞬に指先で確実に引く練習を繰り返します。

反動を使いすぎないよう意識し、筋力とタイミングの両方を同時に鍛えることを目標にしてください。

練習後は指と前腕のケアを行い、オーバーワークを避けるようにしてください。

体幹強化

ボルダリングでの体幹は、安定した姿勢と効率的な力の伝達に直結します。

腕や指だけで登るのではなく、胴体で力を受け止めることでムーブが格段に楽になります。

ここでは実践的な種目と注意点を挙げて、継続しやすいメニューを紹介します。

プランク

プランクは最も基本的で効果の高い体幹トレーニングです。

正しいフォームは肩の真下に肘を置き、頭からかかとまで一直線を保つことです。

腰が落ちたり反ったりすると腹筋に効かず、腰痛の原因になるので気をつけてください。

目安は30秒から始めて、余裕が出たらインターバルを短くして持続時間を伸ばします。

- ベーシックプランク 30秒

- フォアアームプランク 45秒

- プランクアップ 60秒

- プランク足上げ 片側20秒

呼吸は止めずに、吸うときに肋骨を下げるイメージで行うと効果が高まります。

サイドプランク

サイドプランクは斜め方向の安定性を高め、足上げやヒールフックの保持力に貢献します。

| レベル | 目安時間 |

|---|---|

| 初級 | 20秒 |

| 中級 | 40秒 |

| 上級 | 60秒 |

肘で床を押すのではなく、肩甲骨を下げて胴体を持ち上げる感覚で行ってください。

腰が前後に回らないように、上下にまっすぐ保つことがポイントです。

レッグレイズ

レッグレイズは下腹部を中心に鍛える種目で、身体を垂直に近い姿勢で安定させるのに有効です。

床に仰向けになり、骨盤を少し前傾させてから両脚をゆっくり上げ下げします。

反動を使わずに腹筋だけでコントロールすることを意識してください。

セットは3セットで10回から15回を目安に、持久力を伸ばしたい場合は回数を増やします。

腰が反る場合は膝を軽く曲げて負荷を調整してください。

バイシクルクランチ

バイシクルクランチは腹斜筋を効果的に刺激できるため、ひねり動作の安定に役立ちます。

肩を床から少し浮かせ、肘と反対側の膝を引き寄せるように動作を行います。

動作はスムーズに、勢いをつけすぎないことが大切です。

目安は左右で1セットを20回とし、3セット行うとバランスよく鍛えられます。

呼吸は動作に合わせて吐くことを意識して、力を抜かないで続けましょう。

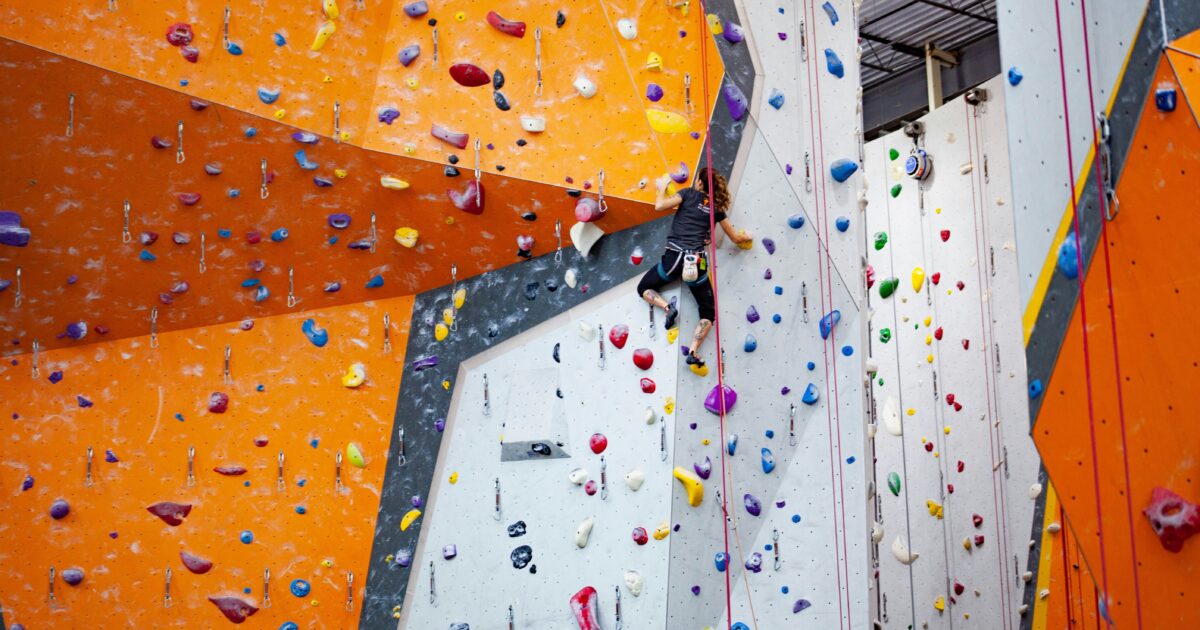

技術練習

技術練習はボルダリング上達の要です。

合理的に動きを分解して、弱点を集中的に改善することで飛躍的に成果が上がります。

ムーブ分解

複雑なムーブは部分ごとに分けて、体の位置関係と力のかかり方を確認することが重要です。

まずは足位置を固定して、次に重心移動、最後に手の出し方といった順で切り分けます。

| 分解の観点 | チェックポイント |

|---|---|

| 足使い 重心 軸 |

足裏の向き 体幹の傾き リーチの最短化 |

この表を参考に、トップロープや簡単な課題でひとつずつ確認してください。

足自由課題

足自由課題は感覚的な足の使い方を養うのに適しています。

足を自由にすることで、バランスや体幹の使い方、フリクションの感覚が磨かれます。

- 低めの壁での足置きのみ禁止

- 片足のみ使用可

- スロームーブでの足入れ替え

- ヒールフック主体の短課題

最初は低難度で試して、徐々に高さや角度を上げてください。

サーキット練習

サーキット練習は持久力と技術応用力を同時に鍛えられます。

時間設定や休憩配分を変えて、心拍と疲労度の管理を意識しましょう。

例として短時間の連続トライを組み合わせると、実戦的な耐久力が付きます。

動画解析

動画解析は自分の動きを客観視する強力な手段です。

スマホで複数角度を撮影して、スロー再生で手足のタイミングを比較してください。

仲間やコーチと一緒に見ると細かな改善点が見つかりやすく、モチベーションも高まります。

怪我予防とケア

ボルダリングを長く楽しむためには、怪我の予防と適切なケアが不可欠です。

練習量だけでなく、セルフチェックや回復法を習慣化することで大きな差が出ます。

ここでは肩と指のケア、テーピングの基本、そして日常で実践しやすいストレッチルーティンを紹介します。

肩ケア

肩は投射動作やダイナミックなムーブで負担がかかりやすく、早めの対策が重要です。

まずは可動域のチェックと肩甲骨周りの安定性を高めることを優先してください。

| エクササイズ | 回数目安 |

|---|---|

| 肩回し | 10回 |

| バンド外旋 | 3セット15回 |

| フェイスプル | 3セット12回 |

上の表はジムでも自宅でも取り入れやすい基礎メニューです。

動作はゆっくり行い、肩甲骨がしっかり動くことを意識してください。

痛みが出る部位は無理に動かさず、専門家に相談することをおすすめします。

指ケア

指はボルダリングで最も故障しやすいパーツの一つです。

- 休養日を確保

- アイシング

- 温冷交代浴

- セルフマッサージ

- 負荷の段階的増加

トレーニングの翌日は必ず指の状態を確認し、腫れや強い痛みがあれば休養を優先してください。

ハングボードや追加で負荷をかける練習は、段階的に負荷と時間を増やすことが重要です。

腱や滑膜に違和感を感じたら、早めに負荷を落として回復に努めてください。

テーピング

テーピングはサポートと心理的な安心感を与える便利な手段です。

用途に応じて指関節用と手首用、肩周り用を使い分けると効果的です。

指のプーリー損傷予防には、局所を過度に圧迫しない巻き方が大切で、循環を妨げないよう注意してください。

テープを長時間貼り続けて皮膚トラブルが出た場合は、使用を中止し皮膚科を受診してください。

不安な場合はスポーツテーピングの専門家に巻き方を教わると安全です。

ストレッチルーティン

毎回のセッション前後に簡単なストレッチを取り入れるだけで、怪我のリスクを下げられます。

ウォームアップでは胸郭と肩甲骨、前腕の柔軟性を中心に、動的ストレッチを5分ほど行ってください。

クールダウンでは静的ストレッチを取り入れ、各ポーズを20秒から30秒保持すると効果的です。

具体的には肩のクロスオーバーストレッチ、前腕の伸展と屈曲、指先を引っ張る軽いストレッチを順に行います。

習慣化することで可動域が改善し、日常のクライミングでの耐久性が向上します。

継続して成果を出すためのポイント

継続は最大の武器です、しかし闇雲に続けても伸びません。

小さな目標を立て、達成感を積み重ねることが重要です。

週ごとのトレーニング計画を作り、強度と休養のバランスを守ってください。

記録をつけて変化を可視化すると、集中力とやる気が維持しやすくなります。

仲間と情報交換したり、時にはコーチに相談して視点を広げましょう。

疲労や痛みは無視せず、適切な回復を優先することが長期的な成果に直結します。

楽しむことを忘れずに、柔軟に計画を更新しながら継続していきましょう。