ジムで力尽きたり、同じ課題で進歩が止まると、体重が原因ではと不安になりますよね。

実際には保持力や筋力、体脂肪率、BMI、持久力、怪我リスクなど複数の要素が絡み合い、何に対処すべきか迷いやすいのが現実です。

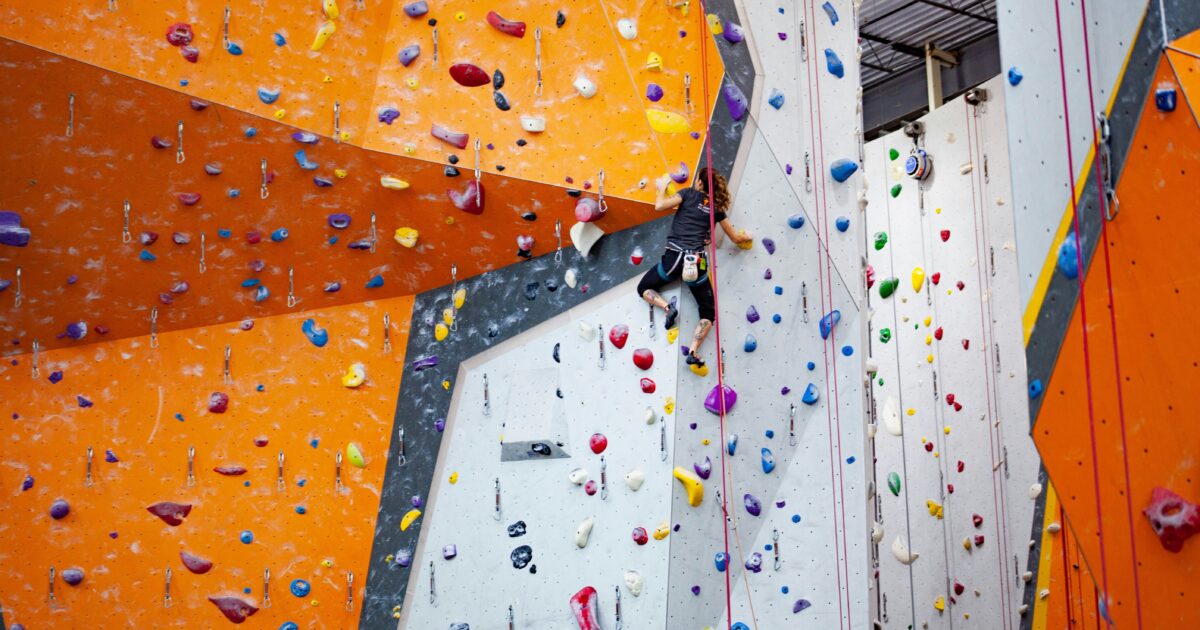

この記事はボルダリングの体重がパフォーマンスにどう影響するかを、科学的エビデンスと実践的アドバイスでわかりやすく整理し、改善プランを示します。

保持力や筋量の増やし方、課題別の負荷差、体重別トレーニングメニュー、減量と栄養戦略、ギアで補う方法まで幅広く扱います。

まずは自分の現状を把握する方法から読み進めて、実行しやすい対策を見つけていきましょう。

ボルダリング体重がパフォーマンスに与える影響と対策

体重はボルダリングのパフォーマンスに直結する要素ですが、一概に軽ければ良いとは言えません。

筋力や技術、体脂肪率といった複数の要素が絡み合って最終的な結果を左右します。

保持力

保持力は指や前腕の筋・腱が自体重を支える能力で、体重が増えるほど負荷が高まります。

同じトレーニングでも体重が重いと持続時間が短くなるため、相対的な保持力を意識する必要があります。

対策としてはハングボードでのリピートトレーニングや、短時間で強度を上げるインターバル形式が有効です。

また、足をうまく使うフットワークで手の負担を減らすことも非常に重要です。

筋力

絶対的な筋力は体重が重いクライマーにとって有利になる場面があり、特に大きなダイナミックムーブで差が出ます。

一方でパワーウェイトレシオ、つまり体重あたりの筋力が高いほど垂直やオーバーハングで有利です。

筋力を上げるにはウェイトトレーニングや加重懸垂、デッドリフトなどの複合種目を取り入れると良いです。

ただし専門的なクライミング強度は指導を受けながら段階的に増やすことをおすすめします。

体脂肪率

体脂肪率は無駄な荷重となりやすく、同じ体重でも体脂肪が多いとパフォーマンスが下がる傾向があります。

目安としては男性で8〜12%、女性で15〜22%あたりが競技志向のクライマーで多く見られますが、個人差は大きいです。

極端に低い体脂肪はホルモンバランスや回復力を損なうリスクがあるため注意が必要です。

健康を損なわない範囲で体脂肪を落とす場合は、筋量を維持しながらゆっくりと減らすのが安全です。

BMI

BMIは体格の簡易指標ですが、筋肉量の多いクライマーには適さない場合が多いです。

同じBMIでも筋肉と脂肪の比率で見え方が変わるため、体組成計や皮下脂肪測定で補完することが重要です。

競技としての目標設定にはBMIではなく、パワーウェイトレシオや体脂肪率を基準にするほうが有益です。

持久力

ボルダリングは短時間高強度の動きを繰り返すスポーツで、瞬発力とパワー持久が求められます。

体重が重いと一回のムーブで消費するエネルギーが増えるため、繰り返し登る際の持久力に影響が出ます。

トレーニングとしては4×4や連続ボルダー、短時間の高強度インターバルトレーニングが効果的です。

心肺系のベース作りも同時に行うと回復力が上がり、練習量を増やしやすくなります。

怪我リスク

体重が増えると関節や腱にかかる負荷が大きくなり、特に指や肘、肩の怪我リスクが上がります。

急激な負荷増加は腱の炎症や部分断裂につながるため、漸進的なトレーニング計画が必要です。

予防策としては十分なウォームアップ、腱を鍛える専用運動、柔軟性の確保を行ってください。

痛みが出た際は無理をせず休養とリハビリに専念することが最短で復帰するコツです。

減量プラン

減量はパフォーマンス改善に直結しますが、急減量は筋力低下や疲労回復遅延を招きます。

安全で効果的な目安は週0.5〜1.0%の体重減少を目指すことです。

- 期間 8〜12週間

- 週のカロリー赤字 300〜500kcal

- タンパク質摂取 体重1.6〜2.2g/kg

- 筋トレ維持 週2〜3回

食事は極端なカロリー制限を避け、たんぱく質を中心に摂ると筋量を保ちやすくなります。

体重の変化は週1回同条件で計測し、必要ならば調整を行ってください。

筋量増加

筋量を増やすことはパワーウェイトレシオの改善につながり、特に大きなムーブに有利です。

増量期は少しずつ体重を増やしながら筋力を高めるアプローチが望ましいです。

| 種目 | 目安 |

|---|---|

| 懸垂 | 3セット 5〜8回 |

| デッドリフト | 3セット 4〜6回 |

| ベンチプレス | 3セット 5〜8回 |

栄養面では過剰なカロリーよりもタンパク質と質の良い脂質で筋合成をサポートするのが効果的です。

増量中もクライミングの技術練習は継続し、単に体重を増やすだけにならないよう注意してください。

体重が課題別に及ぼす負荷の違い

体重は課題ごとに負荷のかかり方が変わり、同じグレードでも攻略法が大きく変わります。

ここではスラブからクラックまで代表的な課題別に、体重がどのように影響するかと具体的な対策を解説します。

スラブ

スラブは足の摩擦とバランスが勝負になるため、軽い体重は有利に働くことが多いです。

重めのクライマーは足のプレッシャーが強くなりすぎて滑りやすく、丁寧なフットワークがより重要になります。

具体的には、体重が重い場合でも体重移動を意識して重心を低く保つ練習をすると攻略しやすくなります。

垂壁

垂直の壁では重心の高さとフィジカルのバランスが要求されるため、体重差の影響は中程度です。

重い人は手にかかる負担が増えるため、足で立ちこむ意識とコアの安定がカギになります。

逆に軽い人は小さな足荷重で済むため、細かいフットワークと体の密着を常に意識して登ると良いです。

オーバーハング

オーバーハングは懸垂的な要素が強く、体重が直接的に手腕やコアにかかる影響が大きいです。

体重が重いほど一手ごとの引き込みや保持がきつくなるため、パワーと持久力の両方が必要になります。

| 体重帯 | オーバーハングでの傾向 |

|---|---|

| 軽量 | 保持が容易 動きが速くなる傾向 |

| 中量 | バランスの取り方で有利不利が分かれる テクニック次第で対応可能 |

| 重量 | 保持が厳しくなる パンプが早く来る傾向 |

トレーニング面では、重い人は特にコアと肩周りの耐久力を高めると得点が伸びます。

パワームーブ

ダイナミックな一発の動きは、相対的な筋力がものを言います。

体重が軽いことは慣性を制御しやすいため有利になりますが、発揮できる筋力が重要です。

パワームーブに効果的なトレーニングとドリルは次の通りです。

- プルアップ系の爆発的トレーニング

- ピストラムーブの反復練習

- ボルダリングでのテンポアップ練習

パワーだけでなく着地や保持への移行も鍛えておくと成功率が上がります。

スローパー課題

スローパーは摩擦と全身のテンションで耐える課題なので、体重が重いと手への負担が増します。

しかし適切なフットワークと体の密着ができれば、体重が有利に働く場面もあります。

対策としては手指のエンデュランスと全身のテンション保持を意識したトレーニングを行ってください。

クラック系課題

クラックはジャミング技術が中心になるため、体重がある程度あると押し込みやすく有利になることがあります。

逆に幅の広いクラックや足のポジションが限られる場合は、重さが不利に働くこともあります。

練習では多様なジャミング方法と足のフィッティング、皮膚のケアを組み合わせて対策すると良いです。

体重別トレーニングメニュー

ここでは体重別に取り組むべきトレーニングの実例と注意点を示します。

軽量者は筋力の底上げ、中間層は保持力の強化、重量者はパワー持久の向上を中心に考えると効果的です。

軽量者向け筋力増強

軽量者は既に相対的な体重優位があるため、より高強度の筋力トレーニングで弱点を補うと伸びやすいです。

特に上半身のプル系と指の筋力を優先し、週に2回以上は強度の高いセッションを入れることをおすすめします。

- ウエイト付き懸垂

- フィンガーボードリピーター

- シングルレッグスクワット

- キャンパスボード短距離

- コア強化プランクバリエーション

種目は徐々に負荷を増やし、フォームを崩さない範囲で重さや回数を伸ばしてください。

中量者向け保持力強化

中量者は相対的な保持力が課題になることが多いため、長めのアイソメトリック保持をトレーニングに組み込むと効果的です。

保持力は筋持久と指の安定性が鍵であり、適切な休息とルーティンの順序が重要になります。

| 種目 | 目安 |

|---|---|

| ハングボードリピーター | 7秒 6本 3セット |

| イソメトリック保持 | 10秒 5本 4セット |

| 指先デッドハング | 20秒 3本 3セット |

インターバルは短めに設定して持久成分を高めつつ、週に2回を目安に継続すると良いです。

重量者向けパワー持久

重量者は単純な力だけでなく、連続で力を出す持久力を高める必要があります。

ボルダーとルートを組み合わせたサーキットや、全身の爆発力を養うプライオメトリクスが有効です。

具体的には複数のパワームーブを短時間に繰り返すトレーニングを取り入れ、心肺と筋持久の両方を刺激してください。

重量がある分、着地衝撃と疲労蓄積に注意し、回復日をしっかり設定してください。

全体向け柔軟性向上

柔軟性は体重に関係なくパフォーマンスの底上げに直結します。

胸郭と肩甲帯の可動域、股関節の柔軟性を中心にダイナミックなウォームアップを行ってください。

セッション後は筋膜リリースや静的ストレッチで局所の緊張を和らげ、次のトレーニングに備えることが重要です。

柔軟性向上は継続が鍵ですので、短時間でも毎日取り組む習慣をつけると効果が出やすいです。

体重管理と栄養戦略

体重はボルダリングのパフォーマンスに直結しますが、無理な数値追求は逆効果になることがあります。

ここでは実践的で安全な管理方法と栄養のポイントをわかりやすく解説します。

カロリー収支管理

体重を増やしたい場合は摂取カロリーが消費カロリーを上回るようにし、減らしたい場合は逆にするという基本を押さえます。

減量を狙う際は、週あたりの体重変化を0.25〜0.5kg程度に抑えることをおすすめします。

これは1日あたり約250〜500kcalのマイナスに相当し、筋肉量の維持と疲労回復を両立しやすい指標です。

食事記録やアプリで摂取と消費の傾向を数週間観察し、トレーニングの感覚や睡眠を元に微調整してください。

タンパク質摂取目安

ボルダリングでは筋肉の修復と保持が重要ですから、タンパク質摂取は意識的に行いましょう。

目安は体重1.6〜2.2g/kgですが、強度や減量期か否かで上限を調整するとよいです。

| 体重 | 1日あたりの目安 |

|---|---|

| 50kg | 80g |

| 60kg | 96g |

| 70kg | 112g |

| 80kg | 128g |

上の表はおおよその目安ですから、トレーニング負荷や年齢を考慮して調整してください。

水分補給

水分は筋機能と集中力に直結しますから、セッション前中後の補給を習慣化してください。

運動前はコップ1杯程度、運動中はこまめに少量ずつ、運動後は体重の減少分を目安に水分を補います。

発汗が多い場合は電解質も補給すると、痙攣予防や疲労回復に役立ちます。

尿の色が薄ければ良好ですから、濃い場合は積極的に水分量を増やしましょう。

減量期注意点

急激なカロリー制限は筋量低下や代謝の低下を招きますから、段階的に行ってください。

有酸素を増やすだけでなく、抵抗トレーニングで筋肉を維持することが重要です。

女性の場合はホルモンバランスの変化がパフォーマンスに出やすいので、体調の変化には特に注意してください。

リフィードやチートミールを戦略的に取り入れ、心理面と代謝の両方をケアするのがおすすめです。

サプリメント活用

サプリメントはあくまで食事の補助として位置づけ、基本は食事で栄養を摂ることを優先してください。

必要に応じて効果が確認されているものを選ぶと、効率よく目標に近づけます。

- ホエイプロテイン

- クレアチンモノハイドレート

- 電解質タブレット

- カフェイン(パフォーマンス用)

- ビタミンD

導入する際は用量とタイミングを守り、持病や薬の服用がある場合は専門家に相談してください。

ギアと装備で体重差を補う方法

体格差を装備で補うと、登りの効率や安全性が大きく変わります。

道具選びは単に性能だけでなく、体重に合わせた調整が重要です。

ここではシューズからテーピングまで、実践的な選び方と使い方を解説します。

シューズの選び方

シューズは体重によって必要な剛性やフィット感が変わります。

軽量の方は柔らかめで感覚を重視するモデルが合いやすく、重めの方は剛性のあるモデルで踏み込みを支えやすくなります。

| シューズタイプ | 特徴と向き合い方 |

|---|---|

| フラットよりのソフトソール | 優れた足裏感覚 高いフレキシビリティ |

| ダウントゥやアグレッシブ | 前足に力が入りやすい 精密なフックが可能 |

| 剛性ソール | 踏み込み負荷を分散 長時間の立ち込みに強い |

試し履きの際は、実際にスラブや垂壁での立ち込みを想定して確かめてください。

インソールで微調整することで、より自分の体重に合った支え方が得られます。

チョーク管理

チョークは保持力を直接左右する重要アイテムです。

体重があるほど、グリップの摩耗や汗の影響で再塗布の頻度が上がりますので、適切に管理してください。

- 粉チョークと液体チョークの使い分け

- こまめな塗り直しのタイミング

- 手肌のケアと保湿の併用

- ジムのルールに合わせた使用量

粉チョークは瞬間的なグリップ向上に優れ、液体チョークは持続力が高い特徴があります。

握力に不安がある場合は、少量ずつ塗る頻度を上げると有効です。

クラッシュパッドとマット

落下時の衝撃吸収は体重に大きく依存しますので、適切な厚みと密度のマットを選んでください。

屋外のボルダリングでは複数枚を重ねて敷くことで安全域が広がりますし、着地角の想定も変わります。

重量がある方は厚みだけでなく、反発性の低い構造を選ぶと衝撃が分散されやすくなります。

マットの端がめくれないように固定することや、複数人での設置確認を習慣化すると安全性が向上します。

テーピングとサポーター

テーピングは体重による関節や腱への負担を和らげるための有効な手段です。

手指や肘、膝へのサポートは、適切な巻き方と強度設定で効果が変わりますので専門家の指導を受けることをおすすめします。

重めのクライマーはテーピングを補助的に使い、根本的には筋力とフォームで負担を減らすことを心がけてください。

リカバリー用のサポーターは就寝時や移動時に使うことで疲労蓄積を抑えやすくなります。

テーピング素材は通気性と伸縮性のバランスを見ると、長時間の使用でも皮膚トラブルを防げます。

次に取り組む具体的アクション

まずは現状把握を行い、体重と体脂肪率、登攀での弱点を記録してください。

週単位で減量や筋力増加の目標を設定し、小さな達成を積み重ねることをおすすめします。

下記の優先順位に沿って、トレーニングと栄養の調整を行ってください。

- 体重と体脂肪の定期測定

- 週3回の保持力トレーニング

- 高タンパク・低糖質の食事調整

- 睡眠7時間以上の確保

- 補助具の確認と更新

- 怪我予防のストレッチ習慣

まずは1週間、計画を試してフィードバックを得てください。

継続が結果を生みますので、無理せず長期視点で取り組んでください。